Pulsión al borde

Conocí a Carlos Arias en la Escuela de Artes de la Universidad de Chile. Si mal no recuerdo, fue en 1985. Un año intenso a nivel político; también en lo que respecta a los temas faranduleros (la TV, el deporte, vedettes de trasero amplio y amantes de torturadores de la CNI, de restaurantes y centros nocturnos epifánicos del momento: La Casa de Cena, El Berri, Le Trianon, por nombrar algunos). Fue un año que principia con un terremoto de magnitud mundial, siguió con una polémica y monumental exposición de Robert Rauschenberg en el agrietado Museo Nacional de Bellas Artes, que dirigía la ferviente admiradora de Pinochet, Nena Ossa; también hubo asesinatos políticos perpetrados por agentes de la dictadura, de bigotes mexicanos, sudorosos, de cuerpos jamonosos, de lentes de vidrios polarizados, lechosos y hediondos a perfumes Flaño o Agua Brava (nos referimos, en este caso, al tema de “los degollados”, comunistas secuestrados de un colegio progresista y posteriormente sometidos a una ensalada de combos, corvos y cuchillazos).

Pero no todo era tan siniestro, lúgubre, oscuro; la cultura -en particular la de la resistencia-se había articulado con eficacia luego del golpe del ‘73. Para muchos –a pesar de la violencia del momento- el arte y la cultura chilena se nutrieron positivamente gracias al dolor, la parálisis, la angustia, la persecución y el exilio. Las artes visuales circulaban en algunos espacios diseminados por algunas zonas centrales de las comunas de Santiago y Providencia. Con el tiempo se han expandido hacia Vitacura Alta y al Barrio Yungay. Hay otros espacios que se encuentran en las comunas de Pedro Aguirre Cerda y de Cerrillos. Cuestión que otrora -prostíbulos y locatarios nocturnos estaban reservados a la lujuria fascista y dictatorial- se fueron con el tiempo acomodando a cierta clase de estética juvenil. Recuerdo uno en particular, en el acceso a una pequeña sala de cine; había un bar; uno podía ingresar con un trago de whisky o una piscola y se podía fumar a destajo (como en algunas películas antiguas). El lugar se llamaba el Espaciocal (que dirigía la galerista Luz Pereira, quien además dirigía una revista con el título del espacio, donde se publicaban desde opiniones de Carmen Aldunate hasta Nelly Richard). Se conjugaban, en este espacio, el arte joven con el cine llamado “arte” (ahí vi a directores como Cronenberg y Kieslowski). Algo que Carlos Arias ha vivido en una ciudad como el DF del inmenso México, donde las artes visuales no pueden estar separadas de la arquitectura, del cine y del mundo audiovisual. Así de simple: los centros culturales son importantes en el arte contemporáneo, los artistas conviven con gente de clase política, empresarial y del mundo del diseño, la arquitectura, el cine y el audiovisualismo.

En el Espaciocal, ubicado -en aquella época- en las Condes, las inauguraciones de arte solían realizarse los sábados al mediodía; los cócteles eran regados y el público era en su mayoría estudiantes universitarios, siempre dispuestos a depredar los bebestibles y los tapaditos de ave y palta, de queso y salsa extraída de una bolsa de pichangas (cebollines, zanahorias, pepinillos). En este contexto y lugar, Carlos Arias expuso una muestra titulada Luxumei, al igual que el poema de Cecilia Vicuña. Eran pinturas que se ajustaban en parte al neoexpresionismo ochentero, en momentos que tambaleaba el arte crítico experimental impulsado por la llamada Escena de Avanzada (repitamos los nombres hasta el cansancio: Nelly Richard, Ronald Kay, el CADA, Carlos Altamirano, Eugenio Dittborn, Carlos Leppe).

Carlos Arias Vicuña. Pahuatlán azul 820, Bordado (188×42 cm, 2015-16. Cortesía de Factoría Santa Rosa.

Las pinturas acerca de Luxumei, no calzaban con las tendencias conceptualistas y pictóricas hegemónicas en esos momentos; incluso -se lo escuché a algunos espectadores mezquinos-ponían de relieve o exaltaban una cierta visión pachamámica de la imagen. Sin embargo, en conversaciones noctámbulas en los años ochenta, Carlos Arias -de voz ronca, masculina, patriarcal- se volvía un personaje incisivo, altivo, orgulloso; a mí me parecía, por aquella época, una especie de boxeador ucraniano de peso mediano, de músculos ceñidos, fibrosos, de estructura tallada, todo coronado por un rostro macerado por los signos de la viruela. Un rostro lleno de agujeros (algo que le ha dado a su obra un sello inequívocamente potente). De voz siempre ronca, dejaba claro que provenía de un linaje intelectual de rango superior (una connotada familia de artistas e intelectuales).

Hace un par de noches, nos encontramos en una abundante cena en un departamento ubicado frente al cerro Santa Lucía. Podíamos observar, desde la terraza, la Biblioteca Nacional y el cerro Santa Lucía en toda su plenitud. Había luces nocturnas que Carlos Arias no había visto desde su largo periplo por México. En ciertas noches santiaguinas, los ángeles pueden ser más demoníacos que los mitos mexicanos; no son tan expresivos; son luces que se despliegan en una ciudad atiborrada de gente oscura, deambulando por sus calles de manera impertinente: hartos papiones, hartos orcos y muchos mutantes reflejados por luces sonámbulas y mortecinas. En México hay más violencia expresiva; las luces y sombras contrastantes provienen, para los mexicanos adictos al color y al dibujo expresivo, de mundos hiperbóreos, fríos en términos paisajísticos y raciales (Escandinavia o la Patagonia extrema).

Carlos Arias Vicuña. Hay personas completamente prescindibles, Bordado (20×25 cm), 2018. Cortesía de Factoría Santa Rosa.

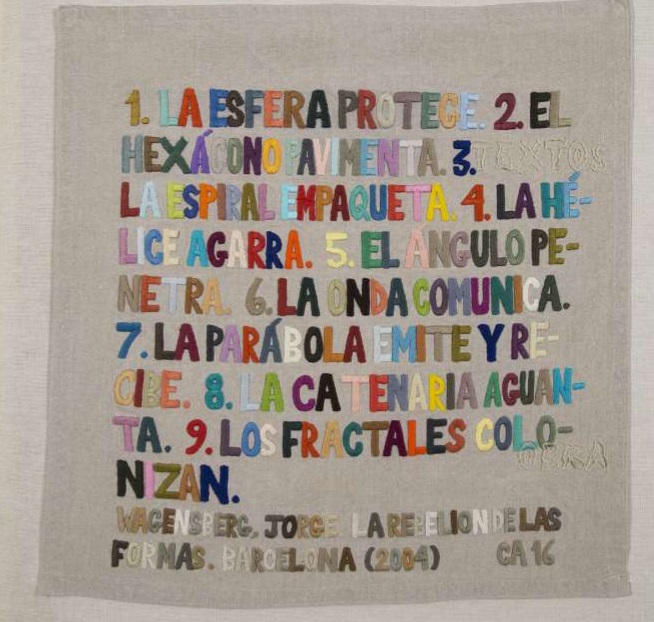

Esa noche hablamos extensamente y de corrido de su pasado; de amigos comunes, que para mí han desaparecido en el marco de lo infinito. No hay amigos verdaderos, sólo amigos perdidos en la memoria de cierta indiferencia (a veces calculada, a veces inconsciente). Carlos Arias ha vivido estos últimos años en México; de hecho no me reconoció al llegar al departamento del connotado restaurador Alejandro Rogazy. Me mostró un catálogo con sus obras1 de los últimos veinte años. Ahí destacan una serie de bordados, la mayoría de una calidad exuberante a nivel técnico y visual. Su voz ronca y altiva se suaviza en aquellas obras ejecutadas con una pulsión llevada al borde. Carlos Arias tiene una memoria espectral, lo que se requiere para bordar con paciencia imágenes deslumbrantes. Bordado a bordado, la imagen aparece luego de un gesto compulsivo azaroso y metódico a la vez.

En una entrevista, publicada en el Grano de la Voz, Roland Barthes decía que muchas de las prácticas femeninas del espacio doméstico, eran antaño en Francia ejecutadas por hombres. Tejían a la entrada de sus casas, por horas y horas; sus pulsiones se descargaban merced a un trabajo minucioso y selecto (Botticelli no sólo pintaba, también diseñaba pelos femeninos, enroscados, elegantes, estivales; pero también disponía de un olfato visual que lo hacía un decorador excelso a la hora de dibujar manteles de cocina, todo a plena luz del día: la belleza primaveral del Renacimiento, opuesta a la melancolía visual de su amigo por años, Leonardo da Vinci, artista del claroscuro apocalíptico).

La pulsión del bordado se parece a la pulsión de la escritura. Une el arte con el ocio; como toda pulsión, el ocio y el arte se unen debido a que su existencia es inútil; derrochadora en términos prácticos. Obviamente algunos artistas no estarán de acuerdo con esto (sobre todo los neo-conceptuales, para quienes el discurso artístico debiera proyectar grandes valores en términos éticos, raciales y sexuales). Después de todo, hacer arte es reencontrarse con los rostros del pasado y hablar, una noche entera, de pulsiones olvidadas; de recuerdos diseminados por un infinito que siempre hay que reconstruir.

- Carlos Arias Vicuña. La rebelión de las formas, Bordado (53×52 cm), 2016. Cortesía de Factoría Santa Rosa.

- Carlos Arias Vicuña. Los niños, Bordado (40×45 cm), 2014. Cortesía de Factoría Santa Rosa.

- Carlos Arias Vicuña. Morir debe ser, Bordado (20×20 cm), 2017. Cortesía de Factoría Santa Rosa.

- Carlos Arias Vicuña- El mundo es masculino, Bordado (20×20 cm), 2017. Cortesía de Factoría Santa Rosa.

Notas al pie

- Las obras aquí consignadas se encuentran actualmente disponibles en el acervo de la galería Factoría Santa Rosa (Santiago de Chile), para mayor información, ver: http://www.factoriasantarosa.cl/index.html