A 60 años del Departamento de Estudios Humanísticos

Días después de la presentación realizada en el Coloquio en conmemoración de los 60 años del Departamento de Estudios Humanísticos, organizado por el programa de Debate y Pensamiento del Museo de la Solidaridad Salvador Allende (MSSA) en colaboración con la Universidad de Chile, contactamos a Eugenia Brito para proponerle la publicación de su ponencia en la revista Écfrasis.

Días después de la presentación realizada en el Coloquio en conmemoración de los 60 años del Departamento de Estudios Humanísticos, organizado por el programa de Debate y Pensamiento del Museo de la Solidaridad Salvador Allende (MSSA) en colaboración con la Universidad de Chile, contactamos a Eugenia Brito para proponerle la publicación de su ponencia en la revista Écfrasis.

Si la oralidad de su texto fue cautivadora, confiábamos en que su escritura, al ser publicada, haría plena justicia a los innumerables aportes y recorridos que nos condujo por aquel emblemático edificio en República 475. A través de un conjunto de recuerdos y experiencias plasmados en su relato, Eugenia Brito nos transporta al proyecto educativo del DEH, destacando su carácter experimental, su contribución al campo intelectual, y la relevancia de los profesores que formaron parte del cuerpo docente de ese espacio.

El proyecto educacional que significó el Departamento de Estudios Humanísticos (DEH) se instaló como un núcleo pensante dentro de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile desde hace 60 años, sin embargo, yo no lo conocí hasta marzo-abril de 1973.

Llegué a ese Departamento por sugerencia de María Eugenia Góngora, a quien conocí en el Pedagógico de la Universidad de Chile cuando estudiaba la carrera de Pedagogía en Español. Esto sucedió en marzo de 1973. Ella me habló de estudios de excelencia que se dictarían en ese espacio y posteriormente supe que abrirían una pequeña convocatoria para recibir estudiantes en Filosofía, Literatura e Historia. Me interesé y quedé seleccionada en el examen de ingreso para estudiar Literatura.

Estos estudios tenían un carácter experimental, por lo menos lo que me tocó observar en los años en que asistí a los diferentes cursos y seminarios dictados por sus profesores. También eran transversales, el estudiante debía tomar cursos de las otras disciplinas que no eran su especialidad. Alguno de sus profesores, como Patricio Marchant y Ronald Kay, venían de Francia y Alemania respectivamente, mientras que Cristian Huneeus, de Inglaterra. El área de Literatura se opuso a la Dictadura, el ejemplo lo dio su director, entonces Cristián Huneeus, con el apoyo a Juan Balbontín[/efn_note]Juan Balbontín estudió Trabajo Social y Literatura en la Universidad de Chile. Militante del MIR e hijo de un diputado del Partido Comunista durante el gobierno de la Unidad Popular. Fue tomado preso en 1974, poco después, en 1976 escribe El Paradero, autopublicado en 1986.[/efn_note], preso en el año 1974.

Una de las características de su experimentalismo era la asistencia a talleres y cursos que se daban entre ellos e invitaban a los alumnos (Guzmán cursó Latín con Felipe Alliende; y tradujo a Heidegger con Kay). Tuve allí seminarios y talleres que conforman para mí un signo imborrable de conocimiento y apertura mental, que de manera sofisticada y única ofrecieron los profesores e investigadores de ese Departamento. Desde el inicio, compartí un Seminario sobre ¿Qué es la literatura?, integrado por Huneeus, Lihn, Guzmán, Kay y Alliende en el curso del cual cinco voces exponían acercamientos a diferentes problemas estéticos que afectaban a la literatura. Huneeus se interesaba por el concepto de representación literaria en Henry James; Kay , en la reproducción técnica desde la óptica de Walter Benjamin; Lihn, en los cambios epistémicos en la poesía de Rimbaud y Lautréamont; Guzmán, en la estética de Vico y Alliende, en la épica y el drama griego.

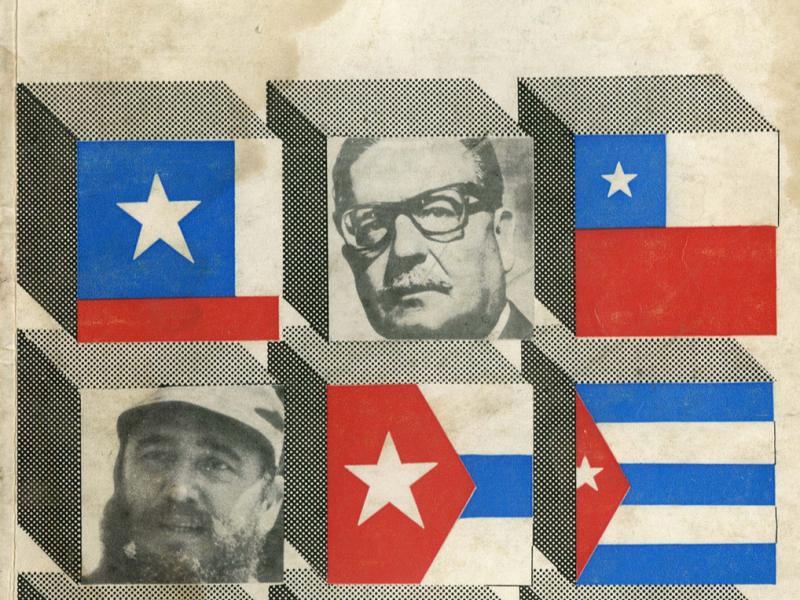

En septiembre de 1973, estalló el golpe Militar y esa fue una experiencia que afectó completamente mi vida. El DEH pasó a ser más que un centro de estudios, fue una especie de reserva más libre, por lo menos, en el campo de la Literatura. Su Director, Cristián Huneeus, se portó magníficamente con el estudiantado disidente. Pese a ser una persona de centro derecha, Huneeus jamás estuvo de acuerdo con la Dictadura., teniendo gestos significativos como posibilitar que cualquier material de lectura de obras de Marx y del pensamiento de izquierda, fuera recogida en la Biblioteca del Departamento. Eso, porque había allanamientos y delaciones que abrían sospechas sobre los estudiantes de izquierdas que habrían tenido una participación política en el gobierno de Salvador Allende. En el descampado que siguió a continuación, nuestros profesores blandieron una bandera pensante de primera línea en la que quiero destacar algunas figuras, lamentablemente ausentes en este escenario.

La primera figura de la que hablaré será Patricio Marchant, profesor de filosofía, que había estudiado en Francia y tenía una formación con Jacques Derrida. Pero no sólo Derrida, también Jacques Lacan, Merleau-Ponty, Lévi Strauss, Roland Barthes y Michael Foucault. Un grupo que sostenía en Francia ideas de vanguardia y que apuntaban a la deconstrucción de la cultura occidental, al desmontaje de los signos y a la idea de un inconsciente cultural que tendía a desplazar los estudios hacia la dirección del significante. Eso hacía cambiar de manera fundamental los estudios, viajando desde el interés por el contenido —o los contenidos— hacia el sentido, movilizado de manera insistente por el significante. Yo conocí a Marchant en el 73 pero asistí a un curso suyo sobre Jacques Lacan en el año 1974; me era muy difícil seguir su discurso, pero a pesar de esa dificultad lo recuerdo como un pensador brillante, quizá un poco confuso, pero brillante. Marchant también se interesaba por la poesía y por el arte, en 1984, sacó su famoso libro 1 dedicado a pensar Chile desde la poesía y el inconsciente poético que emana de los textos de Gabriela Mistral, especialmente Desolación, Tala y Lagar.

La segunda figura de la que hablaré será Ronald Kay, quien introdujo a Benjamin, en Chile desde el año 1973 y muy tempranamente para pensar la modernidad en la poesía de Charles Baudelaire y después en Rimbaud y en Mallarmé. Del pensamiento benjaminiano destaco la noción de Alegoría, como figura que pone en contacto dos tiempos, y que mira al pasado como presente y al presente como pasado. Fue así como pude mirar la historia como un tejido fragmentario, heterogéneo y ruinoso, e insertar en ella líneas de fuga para permitir que lo posible, pensable y tal vez lo vivible fueran ejes articulantes de pensamiento y de cuerpo. Así era posible tal vez mirar con ojos más distantes los acontecimientos de de la terrible historia que me tocó vivir y tal vez pensar algunos textos, las primeras huellas de una poética.

En el año 73, inició su curso Signometraje Artaud desde sus fundamentos teóricos. Ese Curso se transformó en un Taller en el que Kay intentaba sacar a Artaud del texto y convertir ese texto en un pensamiento sobre el cuerpo, la ciudad, la historia. El cuerpo como significante político era una idea que se deslizaba de esas conversaciones, oralidades, hablas. No llegaba tan nítidamente a cristalizarse, pero estaba allí la semilla de un pensamiento. Participé en ese grupo junto con Diamela Eltit, Catalina Parra, Eugenio García y algunos otros invitados, amigos de Kay. Creo que en ese taller y a pesar de las disparidades existentes en el grupo, se pudo explorar el cuerpo y la voz como significante; la importancia de los medios en la (re)producción del sentido: el video, la foto, la grabación, el cine y en cierta medida la salida del lenguaje hacia el entorno socio político y el cuerpo como dispositivo significante. El texto desde el cual se movió este proceso fue Los Cenci, de Antonin Artaud.

En 1975, Kay y Lihn abrieron un seminario sobre Rimbaud, lo que a mi juicio, fue una gran experiencia estética, inédita en el país. Contó con la presencia de varios profesores del Departamento, como Patricio Marchant, Jorge Guzmán, Felipe Alliende, entre otros y con personalidades destacadas del medio literario: Adriana Valdés, Mario Rodríguez, Marta Contreras entre otros. Junto a la lectura de textos de Rimbaud, como “Devoción”, “Saldo”, “A una Razón”, “Después del diluvio” y ” Obreros”, Kay y Lihn apuntaron la poética de Rimbaud como eje de un cambio epistémico en la cultura del siglo XIX, cuando se pensó que el yo era otro, es decir, el yo no sería sino una máscara, un shifter2 desde el cual se abre (o no) el discurso del otro.

La poesía deja de ser la expansión romántica del yo, para configurar a quien da un paso más allá de su historia y puede transformar la producción literaria en un oído o un habla que se instala en la sociedad cambiante del siglo XIX. En su brillante Seminario sobre Mallarmé, Kay dejó claro que el libro era la expansión total de la letra y que la página es el escenario de la mente y de alguna manera la mente habría sido construida como libro. Cierto es que el Libro como síntesis o compendio de todas las constelaciones significantes del hombre era una idea que obsesionó a Mallarmé y que lo llevó a escribir verdaderos manifiestos estéticos como “Igitur” y por supuesto “Un golpe de dados”. Mallarmé, según Foucault, habría hecho posible un giro epistémico, desde el pensamiento de la reproducción hasta el de la producción de universos que son sólo lenguajes que se sostienen en sí mismos de acuerdo a sus propios movimientos de desplazamiento, de condensación. Mallarmé abre y cierra el tiempo de la poesía lírica uniendo filosofía y arte. Debo a Ronald Kay las exposiciones de Rauschenberg y Vostell así como su gran texto Del espacio de Acá sobre las obras de Eugenio Dittborn, en 1980, y su colaboración en la Revista Manuscritos, en 1975, en que aparecía Kay con Huneeus, Lihn, Nicanor Parra y Jorge Guzmán, con la lectura de textos literarios, como “Soledad Primera”, de Luis de Góngora , con el análisis de Guzmán y la presentación de “Áreas Verdes”, poema de Raúl Zurita.

A Kay, y al Departamento, también debo el conocimiento del cine arte, con películas de Bresson, Goddard, Truffaut, específicamente la nueva ola francesa. No sé si ello continuaría cuando se cambiaron a Ejército 333, pero el amplio espacio de República 475 permitió esa difusión y esas multiplicaciones. Así se transitó desde la literatura hacia las artes visuales entendidas éstas como operaciones conceptuales que escenificaban dimensiones del significante y proponían vértices del imaginario escindido y plural de nuestro universo latinoamericano: los imbunches de Catalina Parra, los montajes visuales de Dittborn , tenían el sello de las vanguardias artísticas de Europa, específicamente de Marcel Duchamp.

La tercera figura de la que hablaré someramente será Enrique Lihn, pero aclararé que mi perspectiva se limita a Lihn como agente cultural, profesor, difusor de la poesía europea desde el siglo XIX y XX. Lihn se instaló desde la plataforma de la cultura francesa, específicamente de Sade, Bataille, Lautréamont, Rimbaud y unos cuantos artistas más. Era un brillante orador y sabía mucho de poesía europea; creo que fue él gestor del Seminario de Rimbaud en donde tuvo una participación inolvidable. Desde allí comencé a leer su poesía, de la que admiro, el Mester de Juglaría, La pieza oscura, Por, sobre todo

En cuarto lugar, me referiré a los aportes de Jorge Guzmán, que incluyeron no sólo Vico, Heidegger y la Poética de Aristóteles, sino también la literatura española, que era su especialidad. Cursos sobre Cervantes (que yo ya había tenido en el Pedagógico y con su dirección) sobre Góngora y el gran poema “Soledad Primera”, en el que aprecié el barroco y las estrategias literarias que para criticar una época, acude a escribir su crítica en una retórica que consiste en articular el español con una sintaxis que no le correspondía: la sintaxis latina. Entonces Góngora encripta su crítica y elabora el primer poema moderno escrito en pleno siglo XVII. Guzmán era un gran profesor y tal vez la persona con mayor capacidad pedagógica del grupo; si bien no tenía la inquietud estética de Kay y su preocupación por los signos y sus capacidades de significar, conocía ampliamente a Barthes, Lacan, Foucault.

Debo también al DEH y especialmente a Felipe Alliende, el haber podido conocer a Nicanor Parra, el gran poeta chileno de la vida moderna, que revolucionó el lenguaje y transformó la estética de la poesía chilena. Debo a esos profesores la Beca Juan Gómez Millas, que me apoyó desde 1974 por un par de años.

En síntesis, el Departamento propició una experiencia única en la que se unieron filosofía, literatura, historia y arte para intentar desarrollar un pensamiento analítico y crítico en sintonía con el tiempo que nos tocó vivir y más allá de él.

Notas al pie

- Nota del editor: Este libro fue publicado por Patricio Marchant bajo el título Sobre árboles y madres en Santiago y bajo el sello editorial Gato Murr en 1984.

- N.del E.: El término shifter es rescatado por Jacques Lacan desde Jakobson para referirse a cómo el sujeto queda atrapado en el lenguaje. Un ejemplo ilustrativo de ello es el pronombre “yo”; aunque “yo” se refiere a quien está hablando, no tiene un significado fijo, ya que depende del contexto y puede cambiar según quién lo enuncie. Esto ilustra que la identidad del sujeto en el lenguaje es siempre variable, desplazada dentro de la cadena de significantes, y nunca plenamente coherente o estable.